编者按:家风是一个家庭传承的道德风尚。中共十八大以来,习近平总书记多次强调家风,围绕家风建设作出了一系列重要论述,许多民主党派前辈十分重视家风家教。近期,团结报团结网陆续推出民主党派先辈的家风故事,弘扬优良家风,涵养清风正气。

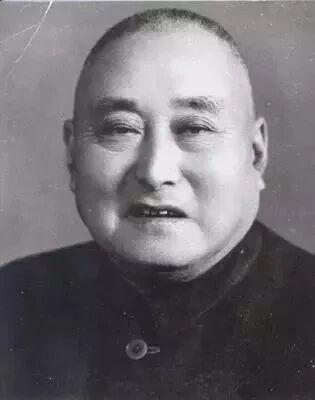

黄炎培

黄炎培是中国职业教育的奠基者、社会活动家、著名民主人士,也是民盟、民建的创始人,对子女的教育他同样上心,且相当严格,从不娇惯孩子,其家训家风感人至深。

“如果你上战场牺牲了,我们全家将感到光荣”

黄大能,我国著名水泥混凝土技术专家,黄炎培第四子。黄炎培对他要求特别的严格。黄大能的一生,就如同水泥加水、加钢筋一样的过程,不断地经历着困苦,也不断地提升着生命的硬度。

1932年上海“一·二八”淞沪抗战时期,十九路军正英勇地在上海闸北地区对日作战,当时16岁的黄大能,在父亲黄炎培创办的上海中华职业学校高中一年级读书。那时,学校经常邀请一些知名人士在大礼堂向全校师生作形势报告,黄炎培也经常出席,向学生作爱国主义教育,动员学生在后方支援十九路军。一次千余名师生在礼堂听报告,黄炎培在讲台上突然指着大能大声地说:“大能,站起来!听着,日本人打来,如果你贪生怕死,投降做汉奸,日本人不杀你,我们也会杀掉你!如果你上战场牺牲了,我们全家将感到光荣。”这霹雳般的声音使全场为之愕然。

1935年北平爆发了“一二·九”运动。这是中国共产党领导的一次大规模学生爱国运动。北平数千学生举行声势浩大的示威游行,反对华北自治,反抗日本帝国主义,要求保全中国领土的完整,掀起全国抗日救国新高潮。学生们高呼“打倒日本帝国主义,停止内战、一致抗日”的口号,游行队伍遭到国民党反动军警的镇压。这一压制爱国抗日呼声的暴行激起了全国人民的愤慨,抗议活动也迅速扩大到全国,以复旦、交通、同济大学为核心的上海学生联合会,率先组织学生上街游行,向国民党政府请愿,要求停止剿共,枪口一致对外。

当时黄大能怀着强烈愤慨和真切的爱国主义热情也投入到了示威游行的队伍中。12月20日,黄大能和一千余名学生冲破了军警的重重阻挡,占领了上海的交通枢纽北火车站。第三天晚上,黄大能找到了一位火车司机,准备乘火车去南京请愿。夜间,大家都紧张地做着出发前的准备工作,大能的主要任务是在站台上烧开水。

此时正是初冬,夜半三更,寒风凛冽。朦胧的灯光下,大能忽然发现有两位老人在警卫同学的带领下向他走来,到了近前他才认出竟是他的父亲和母亲。黄大能知道父亲是一贯支持他参加爱国学生运动的,但在此时父亲与母亲一起在深夜来火车站看他,是黄大能万万没有想到的。黄大能僵硬地走到他们面前,来不及向他们问候,黄炎培就紧紧地握住黄大能的双手,似有千言万语要向他嘱咐。黄炎培目光坚定,让黄大能感到了无穷的力量。沉默了片刻,黄炎培说:“蒋介石不可能让你们顺利到达南京的,你们前面的路十分艰险,望你嘱咐同学们,胆子要大,心更要细,而且必须运用灵活策略。”母亲则摸着大能单薄的衣衫,塞给他一件丝棉背心,只说了句“要小心着凉”。

事实上,黄大能这次行动事先都不曾告诉过父母,也没有时间回家详细说明,但报上刊载的消息让他的父亲想到他一定也是参加者,所以贸然决定深夜赶到车站探望。此时火车出发在即,车头已经喷出了浓烟,同学们也早已爬上了车厢,队伍马上就要出发了。由于特殊身份,黄炎培交代完黄大能要注意的事项后,就和妻子转身走进了漆黑的夜色中。黄炎培夫妇没有回头,而黄大能也来不及向父母招手就冲上了火车,开始光荣地履行押车的任务。

“取象于钱,外圆内方”

重道德修养,严情操品行。黄大能初中就读于沪江大学附属中学,该校环境优美、学费昂贵,学生中多为富家子弟,黄大能身处其间也受了些影响。黄炎培察觉到儿子的变化后果断将其转到位于上海南市陆家浜贫民区的中华职业学校。黄炎培曾解释说:“我们黄家可不能培养出一个贵族子弟来。”

1936年黄大能即将赴英留学,临行之际,黄炎培将平生坚守的座右铭稍作增改并手书留赠。这便是黄炎培的家训和箴言。

理必求真,事必求是;

言必守信,行必踏实。

事闲勿荒,事繁勿慌;

有言必信,无欲则刚。

和若春风,肃若秋霜;

取象于钱,外圆内方。

“理必求真,事必求是;言必守信,行必踏实。”黄炎培告诫儿子,做人一定要追求真理,不被纷杂的邪说所诱惑。凡事首先要探求其内在的客观规律性。讲话应当守信用,行动应踏踏实实。

“事闲勿荒,事繁勿慌;有言必信,无欲则刚。”这是对儿子日常的要求。事闲的时候,最易养成慵懒的恶习,要警策自己,抓住时间,勤奋用功,切莫荒疏了学习;事忙繁杂的时候,易生焦急的情绪,因为急躁容易做出缺少理性的事来,所以一定要冷静沉着,切忌慌忙。说话算数别人就会相信,没有私欲就会变得刚正。

“和若春风,肃若秋霜;取象于钱,外圆内方。”其意味深长。他要求儿子对待他人和蔼可亲,像春风一样暖人;一脸严肃就像秋霜一样凌厉。在原则是非上,应该爱憎分明,不可模棱两可。结句用“古钱”外圆内方比喻,要求儿子外表随和,内里严正,养成谦虚谨慎的作风,不要锋芒毕露,盛气凌人。

“天下母亲只能有一个”

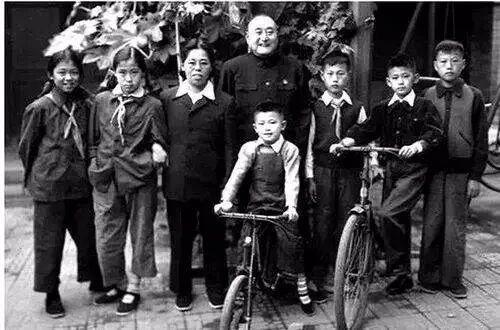

黄炎培偕夫人姚维钧(左三)及孩子们合影

黄方毅是黄炎培和姚维钧的儿子,在他的回忆中说,黄炎培对前妻王纠思所生子女讲:“天下母亲只能有一个,你们也不必叫你们的继母为‘母亲’,你们的继母是教师,以后就叫‘姚先生’吧!。”

姚维钧待人宽厚,善解人意。书房里黄炎培前妻王纠思的遗照一直挂着,姚维钧经常叫自己生的子女向遗照行礼。姚维钧对黄炎培前妻的子女十分关照,并把黄孟复兄弟接回抚养成人。

值得一提的是,黄炎培子女在人生道路上不仅严守家训,还将其传给了下一代。上海市档案馆保存了一份1947年6月黄炎培三子黄万里的家书,信中提到黄万里长子黄观鸿的一件小事很能说明问题。信中写道:“观鸿决不肯坐黄包车到学校去,问其何故,答谓:‘看见车夫满头汗珠滴下来,我就不想坐了。’此语出诸天真无伪之孩童,使男闻之十分感动。”黄万里认为,儿子仁慈的秉性,是受黄炎培家风家训的影响。

率先倡导“平地深葬”

电视剧《海棠依旧》第19集中,在黄炎培与毛泽东关于平地深葬一事互动不久,时任国务院副总理兼秘书长的习仲勋,获悉毛泽东赞同黄炎培提出的平地深葬意见之后,随即向周恩来报告此事。于是同年6月,周恩来与邓颖超致信淮安县委:“我家的一点坟地,落在何方,我已记不得了。如淮安提倡平坟,有人认出,请即采用深葬法了之,不必再征求我的意见,我先此函告为证。”1965年,根据周恩来指示,将他的祖父母、生母等7座土坟全部挖开深埋,平掉土包,去冢还耕于民。

1958年1月11日,黄炎培在《人民日报》上发表《试倡平地深葬》一文,率先倡导“平地深葬”。黄炎培所说的“平地深葬”,即是把尸体深埋1.5米以下,地面上没有坟堆,照常可以种树和耕种,从而既解决了土葬占地多,又解决了火葬费用高的双重矛盾。当月29日,毛泽东收到黄炎培的一封信,信中黄炎培提出自己对于平地深葬的倡议。他说:“我最近写了一篇《试倡平地深葬》文,认为一般采用土葬法,把很好的可耕地为埋葬死人而浪费,这种不合理的风俗习惯,应按农业发展纲要(修正草案)第二十三条的规定,予以改变。此文曾发表在一月十一日《人民日报》和一月十二日《新闻日报》,是一种公开建议性质。各报先后转载,人民来信有直接给我的,有送报纸发表的,纷纷表示赞成。我以为此时应广泛地宣传,请新华社宣传一下。”毛泽东读毕顿开茅塞,当即便写了批语,让秘书致电黄炎培,表示赞成平地深葬,并向黄炎培表达谢意。2月28日,毛泽东在给黄炎培的信中又提到“平地深葬”一事:“一个月前赐书中论及深葬事,适获我心,将来适当时机,可能推广实行。”

为了推行平地深葬主张,黄炎培早在《人民日报》发文之前即从自身做起,召开家庭会议作出决定,将自家历代祖坟全部平地深葬,并把土地赠送给当地作为农用。1964年,上海虹桥公墓按黄炎培去信嘱托,把黄的先夫人王纠思的坟墓实行深葬,同时将尚未用的墓穴送还虹桥公墓。

落叶归根、入土为安是中华民族的习俗和传统。黄方毅在接受《大公报》采访说:“我父亲黄炎培首倡平地深葬,总理也率先响应,这段历史之前藏没于故纸长卷中。黄炎培在一九六五年底去世,骨灰至今仍寄存在八宝山革命公墓,已有半个多世纪!我们作为黄炎培的后人,如今多已年迈,一位老姐姐已逾九十。至今,还没能使老人家入土为安,没有实现他首倡的‘平地深葬’的遗愿,这叫我们如何心安!”

遵照黄炎培平地深葬的遗愿,不建坟堆,不立墓碑,不占耕地,不修陵园。

冀公网安备 13010402002406号

冀公网安备 13010402002406号