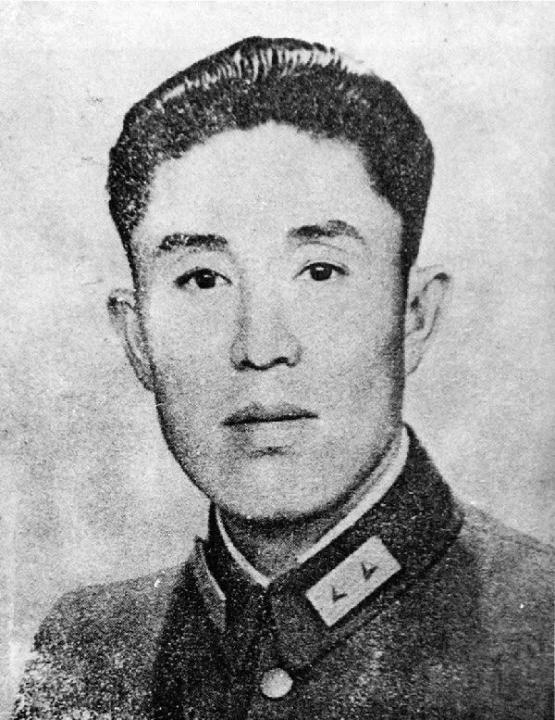

郑洞国,黄埔军校第一期学员,曾参加东征和北伐,是最早参加抗日战争的国民党将领之一,国民革命军陆军中将。新中国成立后,历任国防委员会委员,全国政协第三、四届委员,第五、六届常委,黄埔同学会副会长,中国国民党革命委员会第五、六、七届副主席。

郑洞国

郑洞国将军1903年出生于湖南石门,青少年时期就立志从军,希望以武力驱逐列强、振兴中华。

他参加过“五四运动”,得知孙中山创办黄埔军校后,成功考入第一期。1933年率部参加长城古北口抗战,给日军以重创;又率部参加保定保卫战、台儿庄大捷、昆仑关大捷、鄂西会战、第二次长沙会战等战役,屡创敌顽,战功卓著;1943年调任中国驻印军新一军军长,率部会同盟军收复缅北,扬威国外;1945年回国,历任第三方面军副司令、东北保安副总司令、代总司令等职。

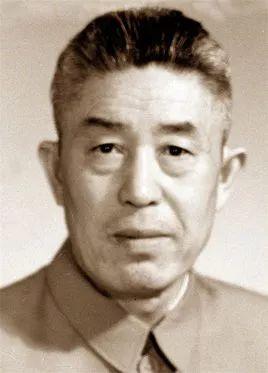

不过,追忆起郑洞国金戈铁马的军旅生涯,郑洞国之孙、全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦先生却说,1943年这一年,郑洞国将军参加中国远征军被派往印度的这段历史、这场战役,才是他祖父一生中最辉煌的经历。

郑建邦

郑建邦:这个辉煌可以从几个方面来理解,第一:战争打得非常漂亮,14年抗战能够把日本人打得抱头鼠窜,在中国的战场上不是很多,但是在缅北的战场上的确是中国军队追着日本打。

在缅甸的日本军队主要是日军第18师团,绰号“亚热带丛林之王”,这支日军部队是日本在热带森林中作战的精锐师团之一。当时主要对抗的是日军第56师团,曾经横扫东南亚,世界上没什么敌手,但它完完全全败在了中国驻印军的手里。

另一方面在国内战场,中国军队往往得用几倍于敌的兵力来攻击日军,还未必能取胜,在中国驻印军作战当中,我们常常是以和日军相等的兵力或者是少于日军的兵力打败日军的。

说起这场以少胜多的战役,国防大学少将徐焰在接受中央电视台的采访中曾这样叙述和评价:

徐焰:中国先锋部队新38师一个营,首战遭遇日军一个联队,却还是把它击退了,日军当即惊呼,支那军的战斗力已达到不可与昔日相比的精强程度。缅甸北部战场的日军节节败退。首任军长郑洞国和后任军长孙立人,利用复杂的地形,以部队穿插敌后,袭击第18师团师团部,敌人的师团长只带少数人逃跑。一仗击毙日军4000余人。日军第18师团几乎丧失战斗力,残部逃向缅甸纵深地区。

中美联军经过三个月的围攻,4000日本守军大部分丧命,旅团长自杀,仅剩一千余名残兵,趁着黑夜抱着圆木,抻着木筏,顺河流漂流突围。

随后新军西路军势如破竹,直向中缅边境推进。这场战役摧毁了日军在缅北最后的战略重镇,使日军缅北防御体系从此土崩瓦解。回忆起这场战役,郑建邦说:

郑建邦:这次战役如果和中国滇西远征军一起,通过这一年多的反攻作战,重创了日军其他几个师团,毙伤的日军大概有十几万。这场战役是鸦片战争以来,中国军队第一次在国境线以外跟日军作战并取得了完全胜利。

这个战役的胜利不仅有力地支持了国内战场的抗战,同时也是世界反法西斯战争胜利的组成部分!说到这个战役胜利的原因,国防大学少将徐焰说:

徐焰:1981年同当时任全国政协常委的郑洞国先生长谈,询问他为什么在反攻缅甸的时候打得比较好,他说了两个原因,驻印军没有逃兵,因为在缅甸丛林开小差等于找死,打回祖国才是唯一的路,而国内的国民党军队是由抓来的壮丁补充,逃兵众多,是抓了逃,逃了再抓的恶性循环,战斗力自然也不会高。在缅北丛林作战的时候,中国兵能够战胜日本兵的这一事实,使美英军事观察家大都承认,中国士兵只要接受适当的训练,将会与世界一流的军队一样!反攻缅甸的胜利说明,建立良好的政治军事体制,就能够建立起一支屹立于世界之林的强大中国军队。

1946年2月,郑洞国去东北代替杜聿明主持军务。

1947年初,北满解放军渡松花江南下,威逼长春、永吉。蒋介石大为震惊,指示国民党军队收缩兵力,以图固守。

1948年2月,东北解放军相继攻占辽阳、鞍山、法库、营口等重要城市,国民党军队在东北仅剩沈阳、长春、锦州三大孤立据点及周围少数城市,处境岌岌可危。

为使几十万国民党军队在东北免遭覆没,郑洞国曾建议放弃长春,集中主力于沈阳、锦州,能战、能守、能退。但蒋介石认为弃守长春会造成不利的国际影响,没有采纳这个意见。此时长春已经在解放军的四面包围中,郑洞国的许多幕僚、好友都劝他不要从命,但郑洞国在蒋介石的一再催促下,只好飞赴长春。郑建邦说:

郑建邦:明明知道国民党不行,他还要死撑到底,当时长春的情况是:解放军从3月份开始包围,到了5月下旬6月初的时候进行了战术性的紧密包围,一颗粮食也进不去。但是长春城内国民党的守军有10万人,老百姓也有几十万人,城内困守半年多以后,老百姓饿死很多,军队军心涣散,仗也很难打下去。

当时国民党在东北只有三大据点,锦州失守以后,沈阳和长春的国民党军队是瓮中之鳖。蒋介石命令我祖父必须突围,口气一次比一次严厉,他说:你再不突围那就军法处置!我祖父指挥部队曾经尝试突围,但无法成功,最后蒋介石逼得曾泽生率领的第60军宣布起义,国民党的新七军跟解放军接洽宣布投诚,这些事当时我祖父是不知道的。

在长春,郑洞国最困难、最生死关头的时候,周总理还曾亲自给他写了封信,劝他顾念黄埔初衷,敦促他起义和投诚,走向人民。可惜当时这个信并没有送到郑洞国手里,他到了哈尔滨以后才看到。来听电影《辽沈战役》对这封书信内容的记录——

电影《辽沈战役》录音:

长春郑洞国将军军鉴:

相别多年,实在念衷。兄今孤处危城,人心士气久已背离,届此祸福荣辱决于俄顷之际,兄宜回念当年黄埔之革命初衷,毅然重举反帝反封建旗帜,率领长春守军,与国民党反动派决裂,加入中国人民解放军行列!顺祝安好!

周恩来敬启

1948年10月18日

长春城内国民党的守军士气低落、处境艰难,郑洞国虽然对突围彻底绝望,却仍然决心为党国效忠到底。然而他部下的官兵们却不再愿意为腐败的国民党政权做殉葬品,就鼓动郑洞国投城。1948年10月21日凌晨,据守长春的部队以突围为名,挟持郑洞国放下武器投城,长春获得解放。

长春获得解放之后,郑洞国脱离了国民党阵营,当天就在长春市郊受到东北解放军第一兵团司令员萧劲光、政委萧华的宴请。但他表示:不参加公开宴会,只想当个老百姓。

不过,“顽固”到最后一刻的郑洞国,也始终没有被当作战俘处置,主要原因是毛泽东在给东北局的电文中明确指出,“郑洞国是黄埔高级军官,这次又率部投降,应以礼相待”。

郑建邦先生接受《警法时空》采访

多年后,郑洞国在《我的戎马生涯——郑洞国回忆录》中讲述了当年的情况与心境。这位当时国民党长春守军最高长官,有着无可奈何的苦衷,众叛亲离的无奈;他也有过杀身成仁的念头,但是也更有对共产党仁至义尽的感激。

郑洞国的思想经历了怎样一个转变过程?越来越坚定地跟着中国共产党走?说起这段时光,郑洞国之孙郑建邦分析说:

郑建邦:很难让哪件事让他彻底转变自己的思想,这是一个比较漫长的过程,后来他回顾这一段历史,叫形势比人强。形势的发展变化让你的头脑就越来越冷静,越来越理性。他毕竟是黄埔军校第一期的学生,黄埔爱国革命的精神在他的灵魂深处深深地扎根。

他当时想,我即使失败了,也要弄明白为什么输。后来他就到了哈尔滨的解放区。他很尊敬的一些老师辈的人——张志忠、邵力子、程潜、黄埔一期的同学陈明仁纷纷抛弃了国民党阵营,走向了人民的怀抱,这背后是什么原因?他开始思考这个问题。

他是在大革命时期加入的国民党,那个时期的国民党还是孙中山先生的国民党,还是朝气蓬勃的。但是北伐成功以后,国民党一天不如一天。

他通过毛主席的著作了解了共产党的主张。同时他是个军人,他对军事也是很感兴趣的。毛主席的一些著作,像《星星之火可以燎原》、《中国的红色政权为什么能够存在?》等等,通过这些著作,他对共产党“农村包围城市”、“武装夺取政权”这一套政治、军事战略策略开始有了了解。他知道,国民党的输是必然的,这是一条历史的定律!

此时郑洞国的心情慢慢平和了很多,后来他在哈尔滨三个多月后转到抚顺,这期间又发生了几件令他感动的事,更加速了他思想的转变。

郑建邦:因为他长期的军旅生活,特别是长春这七个月心情苦闷,身体不太好,就回到了上海治病。让他非常感动的两件事,一是共产党对他没有任何的歧视和不尊重,而且他到了上海以后在医院住了一个多月,完完全全都是公费医疗,把胃病彻底治好,活了88岁。

第二件事是他在上海住了半年多,当时上海的市长是陈毅同志,用了短短一年多的时间,就让上海彻底变了一个样!

他看着上海的经济欣欣向荣,人民的精神面貌也焕然一新。他觉得共产党确确实实是了不起的,中国只能是在共产党的领导下才能走上一条孙中山先生晚年所希望的道路!他由观望犹疑到正视到最后信仰,有一个转变的过程。

在这个过程当中,毛主席、周总理亲自做郑洞国的思想工作,也起到了非常重要的作用。

郑建邦:他去上海治病的途中途经北京,周总理知道以后特别请他到家里吃饭。我祖父回忆,那天一到总理家里,周总理就迎上来,他说:“洞国,咱们有20多年没见面了,你还好吧?”我祖父当时心情非常的激动,他紧握着总理的手说:“您是我老师!”说着说着,眼泪也流了下来。

周总理也很动情,他说:“以前的事就不说了,你现在也过来了,大家都一样,咱们好好地一起为人民服务。”大概是1951年的春节,我祖父到了北京,周总理很忙,在办公室跟我祖父见了面,后来我祖父就走上了新中国建设者的工作岗位。

1960年代,周恩来同郑洞国等原国民党军政人员合影

到1954年9月,在第一届全国人民代表大会第一次会议上,毛泽东主席亲自提议他为国防委员会委员,郑洞国还受到毛泽东主席的亲切接见和家宴招待。

毛主席很会做工作,一见面就握手,他湖南乡音很重:“郑洞国啊,你这个名字很响亮!”大家就都笑了。毛主席问说:“他吸不吸烟?”我祖父的烟瘾很大,毛主席就把火柴点着,站起来帮我祖父点烟,我祖父在国民党混了二十几年,但是像毛主席这样的领袖,平易近人没有架子还是第一次见。当时他心里觉得:“看来共产党和国民党就是不一样。他们认为共产党是由先进的思想理论武装起来的一个党!”在毛主席身上,在共产党身上他才看到了他过去不曾看过的事情。

自1979年起任中国国民党革命委员会副主席,自从加入民革后,他忘我工作,长期致力于祖国建设与统一事业,取得了很多成果。在生命最终的日子里,他给子孙留下了这样的遗言——郑建邦回忆说:

郑建邦:他看我挺难过的,拉着我的手说,你们也不要难过,我曾经是个军人,对生死早已看淡,对国事家事均无所憾!遗憾的是没看到祖国的统一,如果祖国统一了,国民革命就算彻底成功了。

郑洞国

1991年1月27日,郑洞国先生病逝于北京,享年88岁。

冀公网安备 13010402002406号

冀公网安备 13010402002406号